4月,夜幕下的圣克拉拉街,弥漫着淡淡的苦橙花的味道。

我们坐在一家程小姐特地挑选的餐厅里,这里靠近阿方索运河,是她认为大教堂附近吃tostada最好的地方。17世纪以来,这片街区的景致一直保持得不错。相较一些旅游打卡地,这里闹中取静,是本地人也会经常光顾的场所。

程小姐之前在北京上班,两年前突然辞职,现在在塞维利亚大学主修建筑和历史遗产。除了旅游业,今天的塞维利亚在很多中国人眼里,并没有太大的存在感,我自己也不例外,有时候甚至会把它和另一个国名说串了。但如果把时钟回拨到400年前,阿方索运河及其连接的瓜达尔基维尔河上繁忙穿梭的美洲珍宝船,却维系着这个美洲贸易中转枢纽与大洋彼岸的大中华帝国之间的经济命脉。

“(美洲)运抵里斯本、塞维利亚的白银,有很大部分迅速转到伦敦和阿姆斯特丹,但停留不久,即又出港,运到其最后的目的地,日后欧洲人所称之为‘欧洲金钱的坟墓’的地方——中国。”汉学家卜正民在《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》里写道。

在塞维利亚大教堂里,藏着1492年美洲大发现的主角。在大教堂的正南方向,有一座由4人雕塑抬着的精美银质棺柩。棺中安放者,正是大名鼎鼎的航海家哥伦布,而抬棺的4位西班牙国王,领头的正是西班牙天主教双王之一、当年批准寻找新大陆计划并把个人首饰捐为盘缠的伊莎贝拉一世女王。哥伦布生前和西班牙王室纷争不断,但死后西班牙却给了这位意大利人无与伦比的荣誉。这种礼遇,在“把哥伦布日改为原住民日”的今天看来或许有些过了头,但从另一方面解读,西班牙王室的姿态大概在历史上也是前无古人了。

伊莎贝拉一世需要贡献出自己的首饰盒,显见当时卡斯蒂利亚家族刚刚为经年累月的收复失地运动画上句号,元气尚未恢复。但很快,馈赠得到回报。从1503年起,美洲已成为塞维利亚的囊中之物,所有利益都必然为塞维利亚垄断。原因何在呢?首先,从统治者的利益出发,他们要把招财进宝的买卖严格地控制在自己手里。其次,通向美洲的道路处于信风的支配之下,而塞维利亚正好位于信风出入口①。

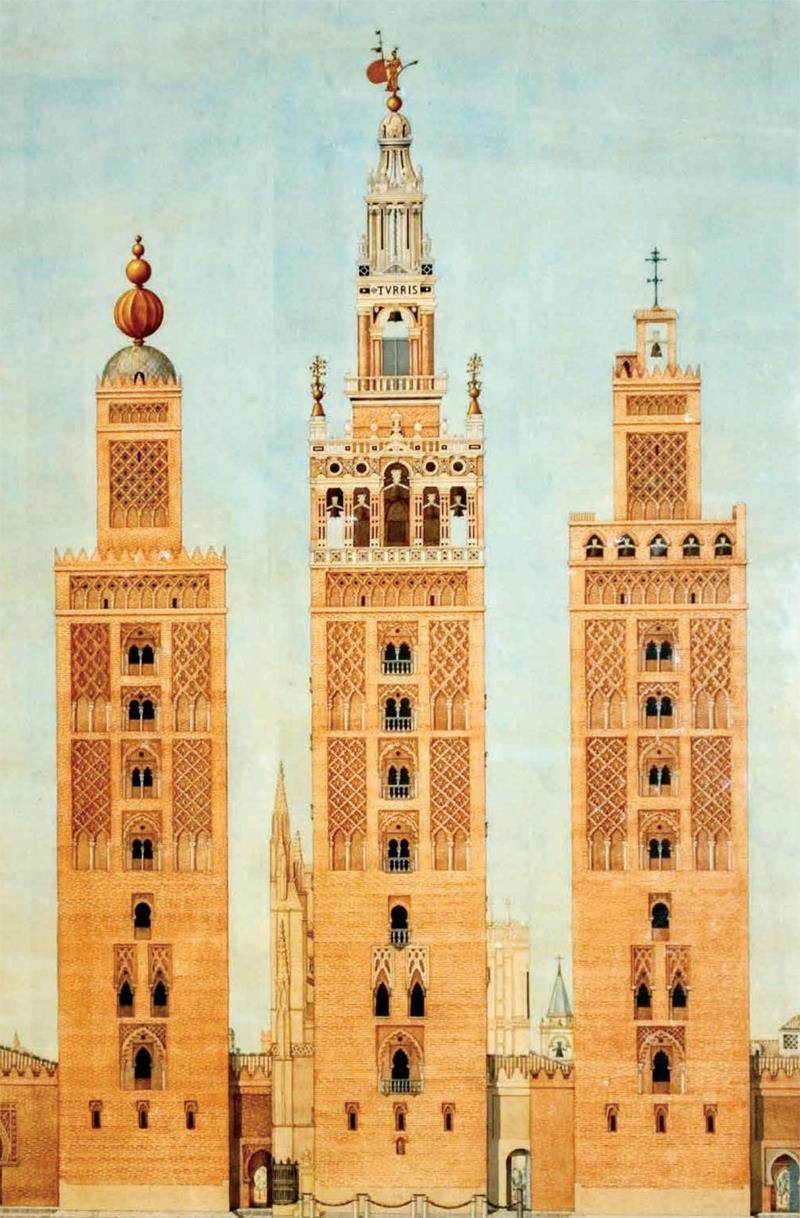

大教堂的边上,耸立着104米高的风信塔—摩尔人在安达卢西亚大地上留下的伟大遗存,它的设计是统治者对地中海对岸马拉喀什的库图比亚清真寺塔的致敬(详见本刊2019年7月刊《马拉喀什,喧嚣下的隐秘》),最初功能是穆斯林的宣礼塔。和天主教不同,伊斯兰教需要宣礼员(muezzin)登楼宣礼,用人声召唤信徒前来清真寺祷告。

正如穆斯林统治者在安达卢西亚的命名上继承了汪达尔人的遗产,1248年,重新归来的西班牙统治者也非常大度,没有砸烂或推倒重来,而是照单全收了摩尔人的伟大建筑,为我们留下了这座世界文化遗产。除了悬挂铸钟,他们没做任何改动,直到14世纪的一次地震弄坏了塔尖,才在上面加盖了一个小钟楼。我们今天看到的吉拉达(Giralda,西班牙语“风向标”的意思)女神铜像—这个铜像会根据风向转动,以及下面文艺复兴风格的钟楼,是1568年翻新的成果②。正是美洲殖民地的开启,让钟楼迅速变身为风信塔,为河道上满载白银的珍宝船起到导航作用。

来而不往非礼也,当女神铜像被装上塔尖,开始随风转动的那几年,“有两个中国人来到西班牙”。此事被在塞维利亚大教堂工作的主教管家Bernardino de Escalante发现,并记录在他那本于1577年在当地印发的《葡萄牙人到东方各王国及省份远航记及有关中华帝国的消息》一书里。这本奇书,据唐纳德·F.拉赫考证,是继1569年Gaspar da Cruz的《中国事物论》之后,欧洲第二部主要论述中国的著作。

作为存世最大的3座天主教堂之一,塞维利亚大教堂是在过去清真寺的废墟上重建的。