2025年11月,一条消息迅速登上热搜:中国将寻找第二颗地球。

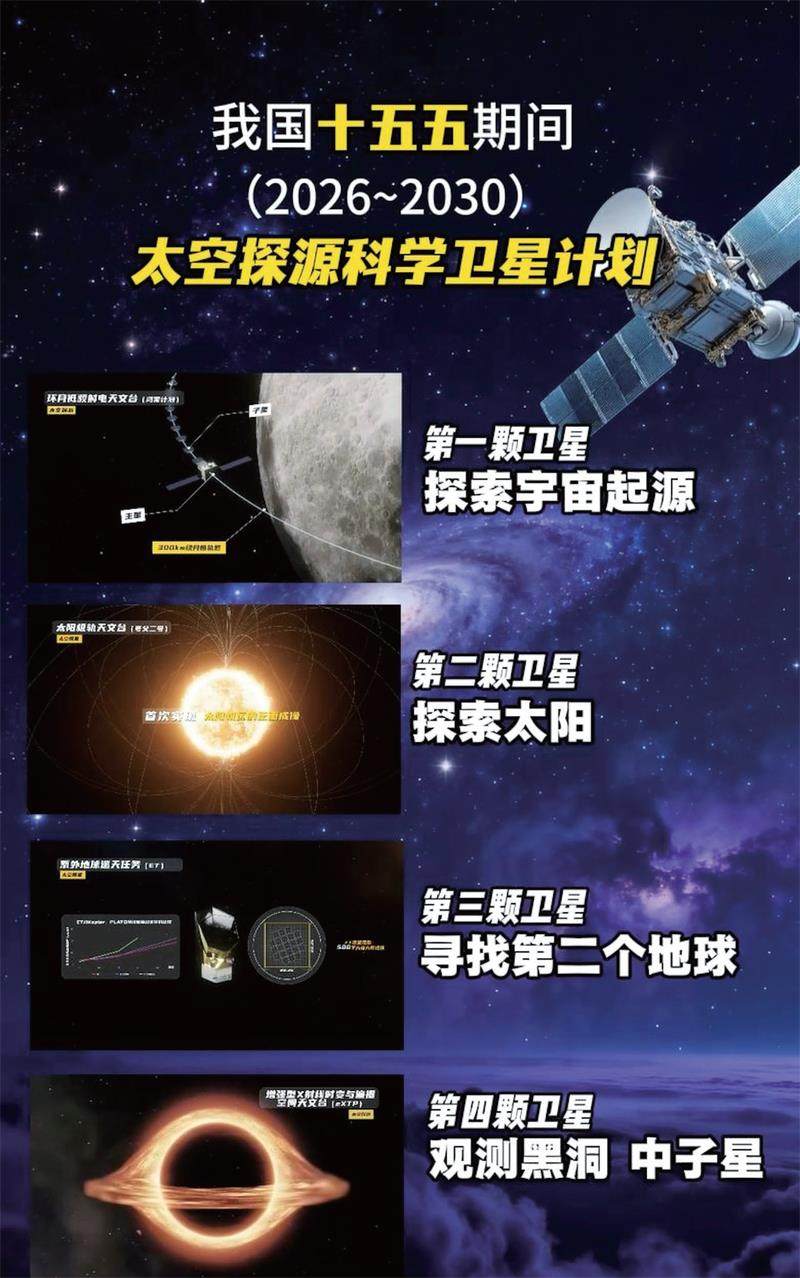

在中国科学院公布的“十五五”期间太空探源科学卫星计划中,有一颗卫星格外引人注目——系外地球巡天卫星,它将专门寻找与地球大小相近、位于宜居带内的“地球2.0”。

这不仅是一次浪漫的追寻,更是一项严肃的科学任务。科学家们为“地球2.0”设定了严格的标准:必须是岩质行星,半径在地球的0.8至1.25倍之间,围绕类太阳恒星运行,轨道位于恒星的“宜居带”内。

与此同时,欧洲、美国也正在开展雄心勃勃的系外行星计划。如美国宇航局正计划建造“宜居世界观测台”(HWO),欧洲南方天文台建设的欧洲极大望远镜(ELT)等。

航天强国的地外行星的竞赛,似乎已经拉开了帷幕。然而,寻找第二个地球的问题,真的仅仅为了一个遥不可及的星际移民梦吗?

洞穴和星空

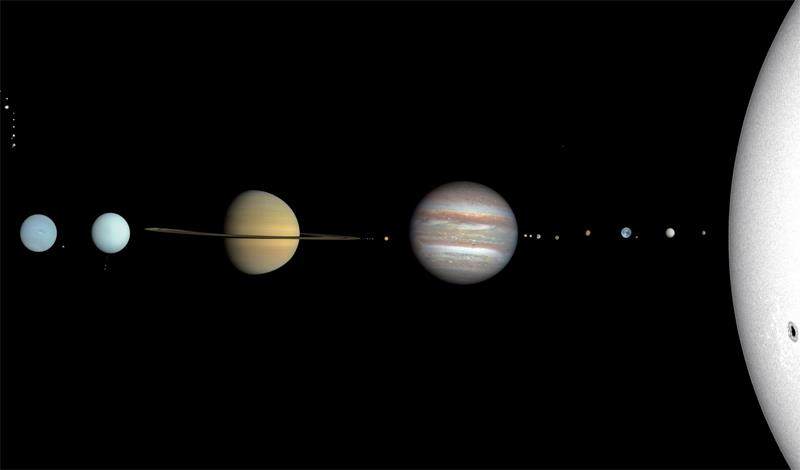

不同的文明,不同的时代,均有着各自的星图。在远古时期,世界各地的星象记录者都发现,除了那些犹如嵌入漆黑天幕的闪耀群星之外,还有一些游走的星星,以某种难以捕捉的规律,穿梭在星海,仿佛揭示了某种静默而深邃的天机。在中国古代,它们被称作金木水火土。在古希腊,人们用神祇之名称呼它们。这就是太阳系内肉眼可见的5颗行星:水星、金星、火星、木星和土星。

同样,各种文明中,也都暗藏在各自对宇宙生命的想象。古代中国哲人,以“太一”“道”等理念的无限生发,来想象宇宙的结构。“天外有天”,则代表一种对更高境界存在的敬畏。

而在西方,古希腊哲学家伊壁鸠鲁则试图用原子论哲学,来想象无数个世界存在的可能性:某类世界中可能存在——而另一类世界则绝对不可能存在——孕育动植物及其他我们所见万物的种子。

对另一个世界的想象,或者更大世界的探寻,本质上,是人类对自身人性根深蒂固的某种焦虑:诸如时光流逝、失去之痛以及对自身渺小的觉知。这背后,则意味着我们如何定位自身在宇宙中的存在,正如法国数学家兼基督教哲学家布莱士·帕斯卡所写:“是谁将我置于此地?凭谁的旨意、依谁的决断,将这片时空分配予我?这些无限空间的永恒寂静令我恐惧。”

很快,哲学与宗教中的人类中心问题,便与科学问题产生了激烈的碰撞:1543年,哥白尼在其巨著《天体运行论》中,颠覆了“地心说”,对他的基督徒同胞的世界观造成颠覆性的冲击:他不仅将地球从宇宙中心位置移除,也重新定义了万物秩序,包括人类在创世中的独特地位,从而牵动了上帝得以存在的根基。

很快,哲学与宗教中的人类中心问题,便与科学问题产生了激烈的碰撞。

41年后的1584年,意大利修士乔尔丹诺·布鲁诺提出其他恒星拥有自己的行星,且这些行星上存在生命。他虽无确凿证据佐证这些主张,只是直觉认为它们真实可信,但已经足够异端,引起罗马天主教会注意。宗教裁判所逮捕了布鲁诺,将他的舌头置于钳具中,最终将其处以火刑。

到17世纪初,哥白尼体系已成为整个欧洲科学领域重大变革的一部分。伽利略与开普勒各自独立发展了现代惯性、力学以及行星运动定律等概念,阐释了哥白尼所描述的天体运行规律,它们否定了天体“完美”圆周运动和物体在地球上“自然”位置的古老观念。与此同时,弗朗西斯·培根设计了一套计划,用新的科学方法取代旧的自然哲学,为揭示自然世界的运行规律提供系统性的途径。在同一世纪后期及下个世纪,艾萨克·牛顿完成了这门新科学的体系构建,推导出适用于物理学和天文学的普适性数学定律。

旧科学虽被抛在身后,神圣旨意却未曾消逝:对牛顿而言,破译自然奥秘即是解读上帝创造的蓝图。牛顿设想的是一位参与式的上帝,完全融入宇宙机械的细节之中。然而,其科学在精确预测天体运动方面的成功,也让后世认为他关于神圣参与的诸多假设显得多余,这恐怕连牛顿本人也会感到惊讶。

随后,随着伏尔泰、狄德罗、达朗贝尔等18世纪启蒙思想家的诞生,一种更具理性主义的新思维方式应运而生。当有神论蜕变为自然神论,上帝逐渐变得遥不可及。新兴科学催生了崭新的世界观,超自然现象几无容身之地,问题也随之而来:人类在这个新的科学世界观中占据什么位置?宇宙中所有存在——无论有生命或无生命——的行为,是如何被决定的?若我们不过是预先编程的傀儡,那么怀疑、爱、愧疚或同情又该何去何从?

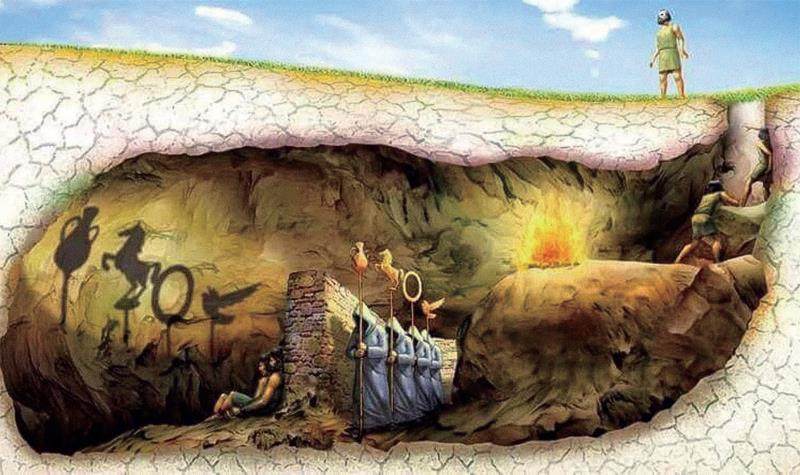

在《理想国》第七卷的著名段落中,柏拉图提出了洞穴寓言。一群囚徒被锁链捆在巨大洞穴内,自出生起便只能直视前方。他们所称的现实世界,不过是投射在前方墙壁上的影像。他们无从知晓身后篝火的存在,也无法察觉墙上映出的不过是雕像与各种物体的影子。囚徒们实际上被欺骗着将虚幻影像当作现实。柏拉图借此寓言阐释:我们的感官所认知的是事物的表相,而非其真实本质。

柏拉图当然说得对,人类对现实的感知,充满局限性与误导性,但人类之为人类,也在于,我们善用工具与仪器——即“现实放大器”——来增强感官能力。于是,我们得以“看见”微观细菌、亚微观粒子,以及数百万光年外的恒星与星系。

人类之为人类,也在于,我们善用工具与仪器来增强感官能力。

当然,即便拥有如此惊人的增强能力,人类的感知始终存在局限。许多事物超出仪器探测范围,因而永远无法触及。我们渴望看见更多,甚至想要看见一切,却永远只能窥见现实的冰山一角。仿佛我们并非栖身于单一洞穴,而是生活在一连串洞穴之中,如同洋葱层层相套。每当我们移步至更宽广的洞穴,却又发现另一道壁垒将我们环绕。

这即是人类万千年来仰望星空时的原始冲动。

地球的问候

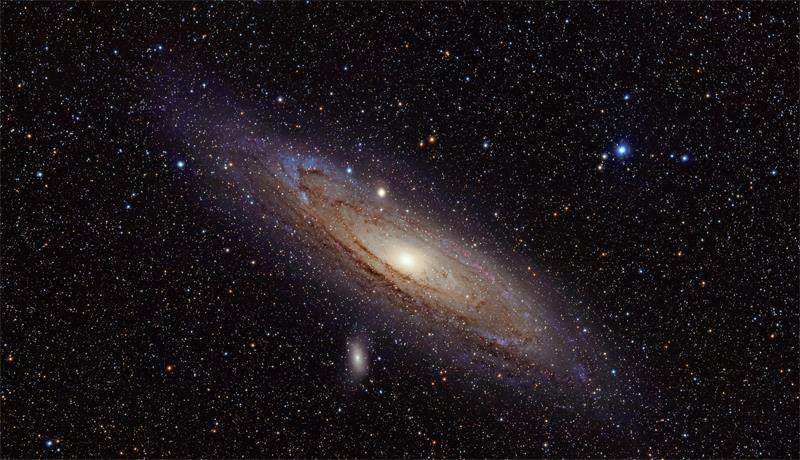

何谓宇宙?理论模型与实验观测的双重验证,在近100年得到了爆炸式的发展,于是,人类便尝试从大尺度结构上,将其描述成是纤维状或泡状。

具体而言,浩瀚的银河系的直径有约16万光年。数百上千个星系之间,因引力束缚组成星系群,再组成星系团。银河系和仙女座星系等几十个星系组成本星系群。两千多个星系组成室女座星系团,与我们的距离,已经来到了五千多万光年。本星系群所属的本星系团和室女座星系团,又都属于更大的一层结构:直径一亿光年的室女座超星系团。而超星系团又可以形成更大尺度的“巨墙”(GreatWall)。

星系群、星系团、超星系团和巨墙之间,被不同尺度的空洞分开。在这样的比例尺上,人类演化的几百万年历史,不过是微不足道的一点小浪花。

然而,两千年来,古希腊哲学家亚里士多德对于星空的观点,在西方文化中影响深远。他的地心宇宙模型认为,地球静止不动,位于宇宙中心,月亮、太阳与已知行星皆绕地球运行。太阳系即是整个宇宙,一如他在《论天》(OntheHeavens)中主张:“因此,不可能有多于一个世界。”

直到20世纪初,主流科学界依然认为,行星在宇宙中是极为罕见的存在,孕育生命的行星,更是绝无仅有。20世纪初,著名数学家、物理学家与天文学家詹姆斯·金斯提出潮汐假说,他认为行星是由两颗恒星近距离掠过时,彼此引力拉出气体流,然后凝聚成行星。在广阔的宇宙中,这类近距离掠过事件极为罕见,因此,行星必定稀有——甚至如其讣闻所述:“太阳系可能是宇宙中唯一的行星系统。”

但天文学界的观念,此时已经暗暗发生了松动。1916年爱因斯坦提出广义相对论,彻底改变了人们对时间和空间的理解,颠覆了之前认为宇宙静态、宇宙亘古不变的观念。1929年,美国天文学家哈勃称:离我们越远的星系,正在以越快的速度远离我们,说明整个宇宙空间在膨胀,现代宇宙学开始萌芽。

时间先暂时定格在1920年,美国华盛顿特区史密森尼自然历史博物馆举行了一场“大辩论”,美国天文学家哈罗·夏普利与赫伯·柯蒂斯就银河系是否代表整个宇宙,抑或只是众多星系之一展开激烈交锋。

证据逐渐指向柯蒂斯主张的后一种观点:宇宙不仅包含数十亿颗恒星,更包含数十亿个星系,而每个星系又容纳着数十亿颗恒星。这种观点,开始影响那些对行星普遍性持悲观态度的预测者。

1940年代,事情发生了根本性的改变。首先,詹斯的潮汐假说经不起科学检验,被扫进了历史尘埃。行星形成,逐渐普遍被认为是恒星的自然副产物,这意味着所有恒星都可能拥有行星。

但在1943年,天文学界却出现了两起误判事件,两颗恒星——蛇夫座70号和天鹅座61号被发现存在行星环绕,但后来发现,这只是望远镜观测技术的不确定性所致。但这起误判却深刻影响了天文学界:银河系中可能存在数十亿颗行星的推测,变成了一种公认的假说。

上个世纪60年代,射电天文学的技术开始成熟,人类开始正儿八经地“监听”来自宇宙的信号。

与此同时,美国天文学家亨利·诺里斯·罗素也在1943年7月发表了一篇文章,标题即《人类中心主义的消亡》,文中,他写道:“银河系中可能存在数千个有生命的行星。”要知道,20年前,他还预测说“行星在恒星中应该很少出现”。

然而,有生命的行星,到底在哪里?此后几十年至今,人们一无所知,但天文学家们却并非一无所获。战后这几十年,很多有意思的事情,都发生了。

先是流行文化对宇宙和外星生命的想象空间,陡然增大:撤离地球,殖民太空,成为科幻作品的主要叙事模式之一,甚至变得陈词滥调起来。外星人入侵地球,人们与外星生命的互动等主题,也逐渐泛滥。

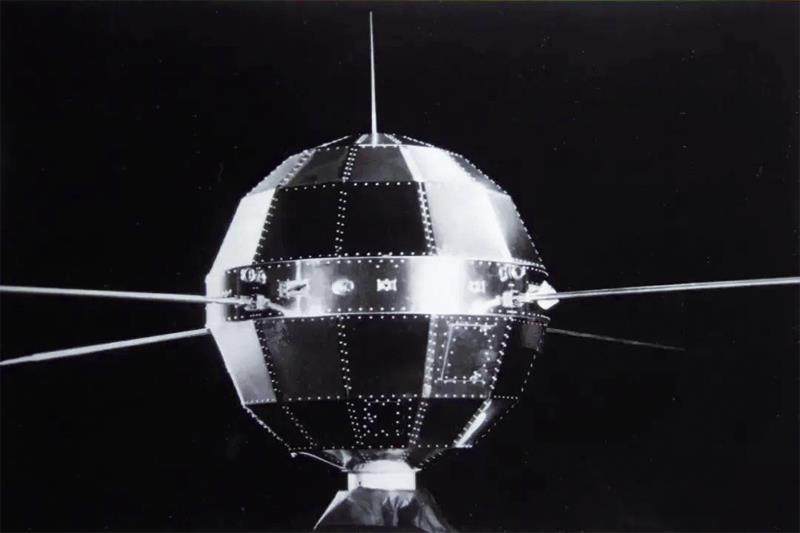

“人们还没意识到这是多么伟大的时刻,人类的童年在今天结束了。”1969年的电视采访中,被问到如何看待人类首次踏上月球时,英国科幻小说家阿瑟·克拉克如是说。然而,在遥远的东方,一位中国孩童的童年,却以另一种方式被星空改变。几个月后的中国山西,7岁的刘慈欣,站在池塘边,看着漆黑的天幕,一道星光缓缓飞过。那是中国第一颗人造卫星“东方红一号”发射,这给了少年刘慈欣留下了难以磨灭的印象。他对星空的迷恋,就此埋下了种子。

这些虚构想象,指向了一个隐含问题,一个太空中的新家园,大概就在那里,我们寻找,因为我们渴望知晓。无垠的宇宙中,我们因何独特?我们如何不孤单?这种文化想象,也促使天文学家们不断向深空发出信号。

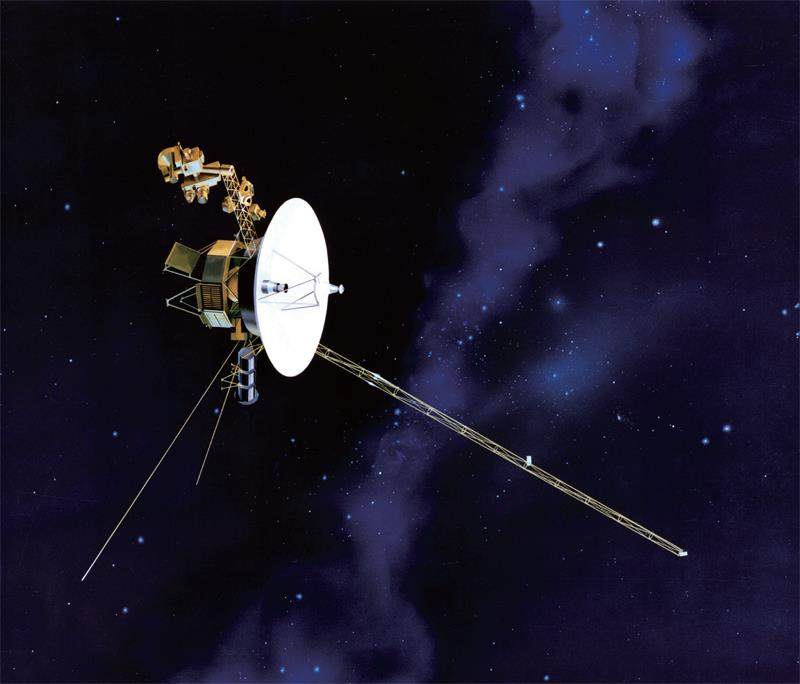

上个世纪60年代,射电天文学的技术开始成熟,人类开始正儿八经地“监听”来自宇宙的信号,寻找地外文明散逸出的无线电信号,同时也向宇宙深处发射信号,试图与可能存在的地外文明建立联系。十年后的70年代,NASA先后发射了两艘探测器,“先驱者10号”和“先驱者11号”,它们有如人类写给地外文明的“信函”,携带着有关氢原子、太阳系和地球位置、探测器轮廓和男女画像等想要让地外文明了解的信息,飞向太阳系之外广袤的宇宙。

但这些信息被认为太过简陋和晦涩,“让外星人看它就像让现代地球人阅读古代埃及纸莎草书”。于是,在接下来的旅行者一号和二号,NASA别出心裁地带上了一张12英寸规格的镀金铜质唱片,记录着地球、人类以及人类努力、奋进的种种壮举。金色唱片刻录有海浪声、风声和雷声唱片,还记录着鸟鸣、座头鲸的叫声以及黑猩猩发出的呜呜声。此外还有不同文化不同时期诞生的27首经典音乐作品,如贝多芬的《降B大调第十三弦乐四重奏》的前两个小节,以及中国古琴《高山流水》。

唱片更录入55种跟外星人打招呼的语言,英语版的问候,来自唱片制作者卡尔·萨根(CarlSagan)博士的儿子:“HellofromthechildrenofplanetEarth(地球上的孩子们向你们致以问候)”;普通话女声则说:“各位都好吧,我们都很想念你们,有空请到这儿来玩。”此外还收录粤语、闽南语和吴语这三种汉语版本。预计2036年,旅行者1号的信号传输的电力将消耗殆尽。一旦电池耗尽,它仍将继续向银河系中心前进,但无法再向地球发回数据。

这个静默的信使,将继续飘荡在宇宙之中。如果不毁灭,它至少要飞行4万年才会抵达另一个星系——半人马座α星系,也就是《三体》中的三体世界。

然而,可能孕育生命的系外行星,到底在哪里?与其靠着这些信号等着撞大运,天文学家们当然选择主动出击。

行星大发现时代

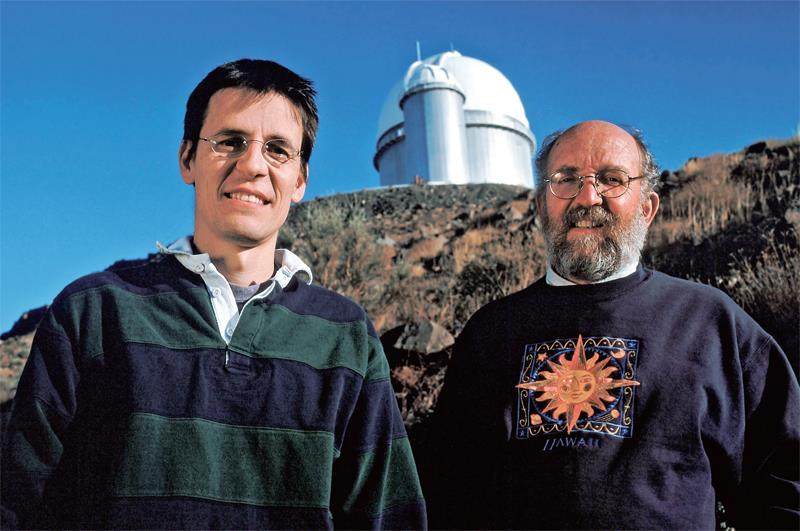

1995年10月6日,在意大利佛罗伦萨召开的一次科学会议上,两位瑞士天文学家,米歇尔·梅耶和迪迪埃尔·克罗兹,带来了有关太阳系外51Pegasi的恒星及其伴星51Pegasib的故事。

这是他们发表在《自然》杂志上的研究成果,他们利用径向速度法,通过普罗旺斯天文台的埃洛迪摄谱仪发现了一颗地外行星。这是人类首次在一颗与太阳相似的恒星周围发现行星。

这颗行星的形态,与教科书的描述截然不同。作为气态巨行星,其质量至少相当于木星一半,仅需四天多便能绕恒星公转一周。由于距离恒星极近(仅为地球到太阳距离的1/20,远低于水星轨道),51Pegasib的大气层犹如熔炉,表面温度高达1000摄氏度以上。《自然》期刊刊登该论文时,封面赫然印着标题:“飞马座发现行星?”

这一发现令科学家们困惑不已,《自然》杂志封面上打出的问号,正反映了天文学界最初的怀疑态度。一颗巨行星紧邻其母星存在,而如此炽热的环境中,尚无已知机制能形成这样的世界。后来,人们确信,它更代表了一种全新的行星类型,于是创造了“热木星”这一术语来描述此类行星。

梅耶和克罗兹凭借这一发现,于2019年荣获诺贝尔奖,其革命性的意义在于,如今我们可推断大多数恒星都拥有行星系统。

51Pegasib的发现,有如打开一道天文学观测的闸门。30年间,数千个行星走进人类视野,其种类令人惊叹,不仅有高温木星,更有白昼温度超过2000摄氏度、公转周期不足一天的超热木星。还有像《星球大战》中的塔图因星那样围绕双星运行的世界。更奇特的是那些“超膨胀”

气态巨行星,体积超过木星却仅有其部分质量,以及密集排列的小型岩石行星链,它们在紧密轨道上层层堆叠。

这些行星要么温度过高,要么过低,无法维持液态水的存在。但也有一些行星,完美契合了天文学家愿望清单中最激动人心的想象:岩石行星,体积与地球相当,且位于母星的宜居带内,温度恰好适合液态水存在——而液态水是孕育生命的必备条件。

2009年的开普勒任务,便是基于这样这一愿景而诞生。这是首个专门用于探测类地行星的太空望远镜,长约4.7米,像是长约13米的哈勃太空望远镜的弟弟。这项任务耗资大约6亿美元。“开普勒”的太空旅程,目标是在类似太阳系的恒星体系中,发现存在于“宜居地带”、与地球大小相似的岩石行星。截至2018年,已停止数据收集的开普勒太空望远镜已经确认了2800多颗系外行星,还有数千颗候选行星有待确认。到目前为止,研究人员已经在开普勒太空望远镜的数据中发现了数百颗位于恒星宜居带内的行星。

在这一过程中,人们也一次次发现所谓“最像地球”的行星。比如开普勒452b、开普勒438b、开普勒186f等,媒体常将其描述成“地球表亲”“另一个地球”等,但需要知道的是,它们并不真正等同于地球,只是大小接近而已,甚至连是不是岩石星球都还没有弄清楚。

而随着系外行星的陆续发现,科学家们开始研发分析其大气化学成分的仪器。他们捕捉穿透这些遥远世界大气层的微弱星光,并研究其中分子的化学特征——这些分子在地球上只能由生物体产生,即所谓的生物标志物。

2025年4月,剑桥团队宣称,他们在系外行星K2-18b上发现地球之外还有生命的“最强有力证据”。之所以如此言之凿凿,正是因为他们探测到某些生物标志物,这被认为是人类首次发现可能有生命存在的外星世界的线索。

该研究负责人、剑桥大学天体物理学家尼库·马杜苏丹表示,这是否值得大规模庆祝,也要打一个问号,相反,它可能引发的疑问是,生物特征是否可能由非生命手段产生。

但无论如何,这些都是令人激动的发现。

第二地球的竞赛

它们并不真正等同于地球,只是大小接近而已,甚至连是不是岩石星球都还没有弄清楚。

21世纪以来,“寻找地外文明”和所谓的“地球2.0”,已经在航天巨头中、美、欧之间,形成了一种竞赛关系。

探测到K2-18b气体的太空望远镜,是詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)。作为号称人类有史以来建造的最强大太空望远镜,其在2021年的发射曾引发巨大期待——寻找地外生命的探索似乎触手可及。

但詹姆斯·韦伯太空望远镜存在局限——它无法探测到像地球这样微小且距离母星过近的遥远行星,因为母星的耀光会干扰观测。然而,美国的野心并不止步于此,美国宇航局正计划建造“宜居世界观测台”(HWO),预计于2030年代投入运行,该设备将能探测并分析类地行星的大气层。

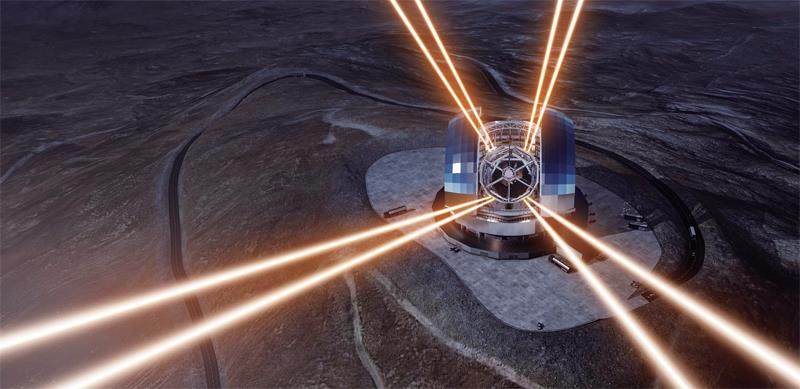

欧洲也雄心勃勃,欧洲南方天文台在智利塞罗·阿马佐内斯(CerroArmazones)山顶建立的欧洲极大望远镜(ELT),号称将以比哈勃空间望远镜高十余倍的分辨率观测星空,从直面系外行星的大气成分,到追溯宇宙最早的星系与恒星,ELT将成为人类寻找“第二地球”与破解宇宙黎明的关键利器。

中国也不甘落后,2025年11月24日召开的空间科学先导专项最新亮点成果发布会上,中国科学院国家空间科学中心公布了“十五五”期间多项太空探源科学卫星计划,其中,旨在为人类寻找新家的系外地球巡天卫星,备受瞩目,据介绍,该卫星将巡视星河,专门寻找和地球差不多大小、处在宜居带的第二颗地球,即“地球2.0”。

中国对地外行星的探测,起步较晚,这与中国航天事业与天文学的发展密切相关,但十多年来,中国正在这一领域呈赶超之态。

10余年前,中国科研人员开始探测“宜居行星”,中国科学院紫金山天文台的空间探测已经开展了先期研究。2022年,中国科学家们便正式提出一项“近邻宜居行星巡天计划”(以下简称“CHES”),计划发射一个1.2米口径的高精度天体测量空间望远镜,在日地拉格朗日L2点常规运行至少5年时间,拟探测距离地球约32光年的100个类太阳型恒星,期望发现首颗太阳系外宜居带“地球2.0”。这是国际上首次专门在近邻类太阳型恒星周围寻找宜居类地行星的空间探测任务。

据介绍,与传统的凌星探测方法不同,CHES计划将采用空间微角秒级别的高精度天体测量法,精确测量一颗目标恒星和6-8颗参考恒星之间的微角秒级别的星间距,这一细微的变化反映了目标恒星因其绕转行星的引力扰动而引起的非常微小的摆动。

事实上,寻找“地球2.0”,只是中国庞大太空探索计划的一环。

中国科学院紫金山天文台研究员、“近邻宜居行星巡天计划”项目负责人季江徽表示,目前发现的太阳系外宜居带类地行星,质量大部分是地球的几倍至10倍,相当于“超级地球”。它们中绝大多数距离地球十分遥远,达上千光年。而且在已发现的类地行星中,很多位于红矮星周围,红矮星表面温度低于3500开尔文,且其周围空间环境恶劣,会有强烈的耀斑,所以中国科学家选择关注距离地球约32光年类似太阳这样的恒星周围,以寻找其宜居带的“地球2.0”。季江徽表示,CHES要找的“地球2.0”或者说“孪生地球”,就是和地球质量相当,轨道处于宜居带,大气或者天体表面可能有液态水来维持生命存在的行星。

事实上,寻找“地球2.0”,只是中国庞大太空探索计划的一环。

这项名为“太空探源”的科学计划共包含四颗卫星,“鸿蒙计划”、“夸父二号”、系外地球巡天,以及飞行在地球大气层之外的“空间天文台”——eXTP,共同构成了一幅探索宇宙的全景图。这四颗卫星从宇宙起源、太阳活动、生命潜力到物理极限,形成了一条连贯的科学探索链条。外界认为,这是中国“第一次用国家级的系统工程能力,去主动构建人类共同的知识版图”。中国科学院国家空间科学中心主任王赤院士说,寻找“地球2.0”始于人类的好奇心。无论结果如何,这一过程本身就在拓展我们对宇宙和自身的认知。

对于中国来说,太空探索的终极意义也不在于竞赛,而在于对人类共同问题的回答。正如寻找“地球2.0”的深层意义不仅在于寻找人类的“备用家园”,也在于通过研究类地行星,反观地球的过去与未来,助力破解地球演化谜题。

新的进化

每当谈起“地球2.0”,问题背后隐含的疑问是:我们能否前往那里并定居?

简而言之,在人类所能想象的未来里,我们无法做到。即便在近地轨道、月球或火星上,我们也尚未掌握建立殖民地的具体方法。更不用说,如何抵达那遥远的外星。

既然无法抵达,又何必去探索?

从科学的角度来看,我们探索其他行星,是为了理解它们的形成机制、环境如何改变其物理特性,以及它们与太阳系行星的差异或相似之处。

在我们的星球上,生命诞生过程的复杂程度,令人惊叹。多细胞生命的出现历经漫长岁月,而后又演化出如此丰富多样的生命形态。关键问题在于,地球是否具备某种特殊条件,才促成了这种进化。其他星球是否也需要完全相同的条件——包括我们的海洋和陆地——才能实现这种进化?这种进化本就会自然发生?抑或某种注定了的高维编程?

在情感上,我们渴望在宇宙深处某个地方看到另一颗苍白的蓝色星点,渴望知道在某个时空,是否存在着与我们熟悉的环境如此相似——或至少相近——的世界。我们知道,仅仅知道它的存在,就足以彻底改变我们看待宇宙及其中人类位置的方式。

这将是人类对自我认知一次伟大的冒险。千百年来,我们曾认为自己是宇宙的中心,而随着天文学的每一次发现,我们都会逐渐远离那个中心点。

如果知晓外星生命的存在,是否会彻底颠覆我们在宇宙中的地位?还是让人类变得更伟大?

这是一个矛盾的文化心理,新知识催生新的无知。爱因斯坦曾精辟地指出:“我所见到的自然界,是一座宏伟的建筑,我们对其理解极其有限,这必然使思考者心怀‘谦卑’之感。”

而爱因斯坦还有另一句名言:“上帝不掷骰子”——我们对宇宙的认知本就存在局限,注定无法完全揭示其底层的决定论本质,我们或许确实是傀儡,却永远无法知晓操控我们线绳的力量。

因此存在两种可能性。首先,我们的自由意志不过是种幻觉。第二——我认为更具说服力——即宇宙中所有事物与事件的运转,并不存在隐蔽的机械齿轮,包括我们脚下这颗星球,以及驱使我们演化至今的所谓法则。

探测宇宙、识别规律,不确定性将永远存在,我们无法彻底消除。正如自然哲学教授、物理学与天文学教授马塞洛·格莱泽所言,我们必须同时接受宇宙的孤独与宇宙的意义:

“或许我们身处一个毫无意义的宇宙中,我们孤立无援,但正因如此,我们才独一无二。通过诗歌与交响乐、科学理论与故事创作,我们展现了高度组织化的智能有机物质所能达到的最高境界。我们创造,宇宙亦通过我们创造,在自然法则的约束与赋能下,共同探索可能性的边界。因此,我们不仅要颂扬并守护这珍贵而罕见的生命,更要珍藏所有已创造与将创造的记忆——这些都是我们在这个永不停止、令人惊叹的宇宙中追寻意义的印记。”

“在多重宇宙的所有可能宇宙中,我们的宇宙堪称罕见——它孕育了生命。即便将多重宇宙视为理论幻想,在我们所处的宇宙中,地球依然独树一帜:它拥有罕见的地球物理与生物化学特性组合,不仅使生命得以诞生,更让生命在数十亿年间持续进化。正是这里,而非其他任何地方,生命分子结构发展出了这种难以置信的能力——能够思考自身的起源及其在宇宙中的位置。”

当我们仰望天空时,看到的不仅是恒星、行星等物理天体,更是一片未知的苍穹。这种认知对人类命运的影响极为深远。从“地心说”到“日心说”,再到如今的宇宙大爆炸,它过去已经彻底改变我们审视自身在宇宙图景中的定位,未来任何新的发现也将必然如此。

这将是我们在进化历程中的又一大步。