近些年来,几乎每个中国城市都在狂飙突进,但很少有哪个城市能比得上成都: 根据GaWC的全球城市综合评级,成都从2012年的四线 (“高成长性”) 跃升为2020年的强二线(Beta+) , 八年间连升六级,提升之快,全国第一。

事实上,成都长期自我宣称是“中国第四城”,虽然这原本只是《新周刊》2004年根据含糊其辞的“城市魅力”评选出来的非正式荣衔,但它竟然如此认真看待,至少能见这座城市对这一排名的渴求。在“成都发布”上,诸如“全国第一”、“蝉联第一”、这些“第”这样的标题比比皆是,好似一个急于想得到肯定的好学生。

这究竟是一种对现有成绩的客观认定,是情有可原的自豪感,还是一种浮夸的志得意满?我在成都访谈时发现,人们对此感受复杂。“成都膨胀”既是一部令人眼花缭乱的城市扩张史,又遮蔽了冲突、蜕变和失落,隐约可见躁动的城市心态,也因此,正是那些热爱这座城市的人,忧心它当下鲜花着锦的繁华之下危机四伏。

激荡十五年

如果说成都这些年的城市扩张犹如一次“大爆炸”,那2008年一定是“爆炸原点”。

那一年的汶川大地震,让无数成都人都留下了伤痕的记忆,然而也正是为了抚平伤痕,必须以成都为中心迅速提振全川经济。当时为应对经济危机的“4万亿计划”,仅安排用作灾后重建的就高达1万亿元,迄今实际使用资金约1.7万亿元。熟知成都的评论人张丰断言:“不是这场地震,不会有那么多钱,政策空间也不会那么大——当时连买房都是,2009年在成都首付只需要两成,国家利息还给打8折。”

所有人的回忆都证实,地震之前的成都“只是个小城”,老成都所谓“穿城九里三”,是只算城墙内的范围(东西城门相距9.3里)。直到20世纪90年代初,“成都”这个概念的地理边界仍然恪守历来的老传统:府南河内侧围起来的这块地方才叫“成都”。府南河虽然一度因为夏天发臭而被戏称为“腐烂河”,但它是这座城市真正的母亲河,也因此,老成都人自嘲都是“越南人”——因为生活在“河内”。

现在看来不可思议的是,20世纪80年代甚至一环内的人民广场附近竟还有农田。现在南二环已属闹市的红牌楼,在90年代仍然是民风彪悍的城乡接合部“永丰场”,连人民南路、磨子桥也是农村。直到2000年左右,一环都还能有捞鱼摸虾的郊野风光,二环都是土路,二环外东光、琉璃厂一带住的都是本地农民。晚至2006年,青羊区二环附近的小区边上都还是农田。那时如果买家具,都说“出了三环不包送”,因为三环外就算远郊了。有人回忆,2009年的南三环都还很荒凉,除了软件园等孤零零的几栋楼,全是农田,住所楼下什么都没有,只有昼夜不停的运渣车,出租车跨区域都要收返程费,“现在都变老城区了”。如今成都市中心已经看不到什么城中村了,但十年前仍然有。

在从小城变身“巨无霸”的过程中,标志性的几件事是:地铁通车(2010年)、二环高架落成(2013年)、天府新区设立(2014年)、天府机场通航(2021年)。地铁和蛛网般向外辐射的高速通道极大地拓展了成都人的空间距离感,带动了连片的城区开发。

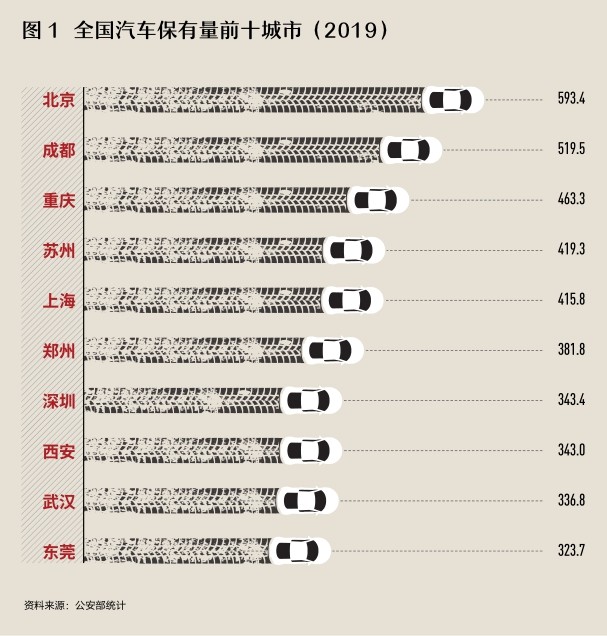

鲜为人知的是:成都的汽车保有量在各大城市中高居全國第二。直到2010年,成都还仅以120万辆排名第八,但2017年就飙升至432万辆,为此还在这一年启用了川G号牌,因为机动车增长速度太快,原有的号牌资源已经不够用了。照此速度,成都成为国内汽车消费第一城,也只是个时间问题。

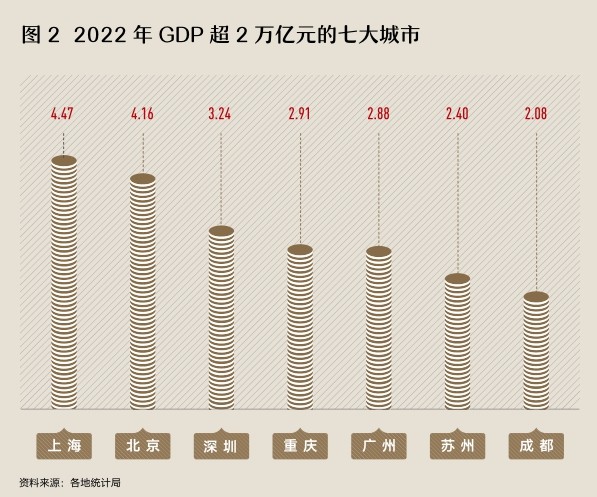

猛然之间,又一超级都市诞生了:2010~2020年间,成都常住人口暴增582万,仅次于深圳(+713万)和广州(+598万),这使成都以2100万人口规模高居全国第四;论经济规模,成都的GDP在2011年还排不进全国前十,2015年排到第九,2021年前进到第七,而按今年第一季度的最新数据,它又挤下苏州,晋级第六。

城市的蓬勃发展又直观地呈现在房价上:2008年,成都每平米的房价才四五千元,甚至三四千的都有,达到一个低点,因为地震前打地基的房子没人敢买,2011~2015年间才开始上涨,但真正大涨是在2015年底之后。一位做房地产多年的成都人说,2015年一度传闻不少名人要来成都投资买房,那时“售楼处不需要人,只要一个保安、一个保洁就能卖”。

那些年里,成都以空前的速度和规模膨胀,大量热钱涌入这座城市。对大量“新成都人”来说,这里就是新的机会之地;对深圳、上海这些早已涨了一波的沿海城市买家来说,成都的房价简直是白菜价,还有很大的投资增值空间;而对藏区乃至整个西部地区来说,但凡有点资产的,也都想来成都买房安家,有些开发商甚至包车去接人,基本来了都有成交,有的甚至一买就是十几套。

像这样“一代人翻天覆地”的经历,在国内各地城市也大同小异,成都的特殊之处在于其速度和方向:相比起沿海城市,成都的城市扩张压缩在更短的时间内;至于空间,成都往西是地震带,往东遇有龙泉山阻挡,原本北边因为川陕的交通要道而发展得更好,但拆迁困难,加上南边有双流机场,结果就是不断南进,呈现出明显的T形发展。这些年下来,成都往北只是往府南河外推进了2公里到韦家碾,北二环外就很荒凉了,但往南已抵达60公里外的仁寿县,以至于有个新梗:“成都北起二仙桥,南到南极。”

在老成都的社会地理意识中,常说的是“南富北乱,东穷西贵”,因为早年南边的华阳县较为富庶,妓女集中在武担山和柿子园,民间艺人多生活在城东,而西部则多官府。