“我一直看不懂成都这些年的崛起。感觉成都好像也没怎么努力,怎么就蹿升得这么快?”

在成都访谈时,我不止一次听到有人向我表达这样的困惑。有些人被成都那种标志性的“悠闲”吸引而来,有些人断言这正是成都进一步发展的阻碍,还有人则哀悼它正在消逝。在世人眼里,成都的成功似乎有点“不劳而获”,那么这种走红到底是厚积薄发,还是时来运转,抑或是昙花一现?

像这样的居安思危当然是必要的,毕竟如果不清楚成功是怎么来的,那这种成功就很难复制。谁都喜欢有活力的城市,城市的发展无疑也需要源源不断的活力,但成都的活力到底从哪里来,又能持续多久?

生活在成都

成都的活力是肉眼可见的。成都人对政治不感兴趣,也不像深圳那样忙于搞钱,而是更关心生活。有位在成都已生活多年的外地女生说,她觉得川博里笑容可掬的东汉说唱俑很能代表她心目中的成都人——他们真的很会找乐子,不管赚多少钱,但生活一定要享受。

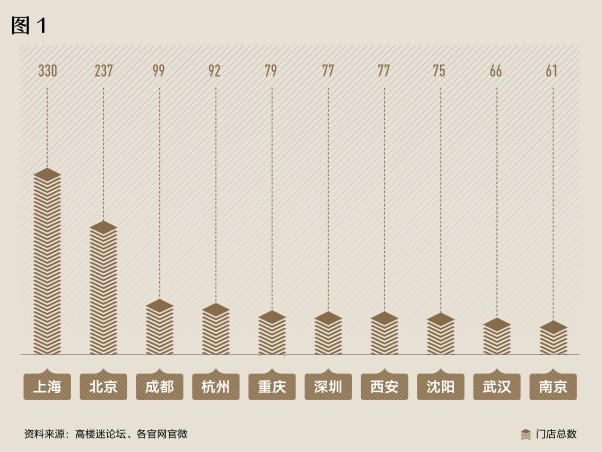

这种市民心态,使得成都的商业一直相当繁荣,虽然居民收入未必多高,但社会生活却很有活力。据说成都的LV销量是全球城市第一,二手豪车数量也是数一数二的,哪怕不一定占有,但开着体验一下也很重要。按顶级奢侈品、一二线重奢的门店计,现在成都的奢侈品门店总数之多,在全国仅次于上海和北京。

前一阵意外爆红的成都远洋太古里,自2015年开业以来,对这座城市的商业形态带来深远的冲击。在此之前,20世纪90年代的成都人逛的都是红瓦寺、文化路,磨子桥的“科技一条街”其实只是电子产品批发零售一条街,没什么技术含量,连春熙路步行街都是2002年才开街的。到如今,文化路封了,红瓦寺也落寞了,投资100亿元的太古里取代它们成为潮流新地标,像是对成都这座新一线城市的一次加冕。

不像有些城市新城老城割裂严重,繁华是从市中心向外递减的,成都的现代化更为均质。老城区的老房子,单价每平米才1万元,虽然没有电梯,但交通、生活都很便利。成都的学区也没那么僵化,这可能得归结于特殊的“后发优势”:由于公共服务的配套没有特别偏重,所以学区房没有多大价值,除了像泡桐树小学等个别例外,极少因学区单一因素而大涨。这两年天府新区是崛起了,但这并未导致市中心的边缘化,倒是让人们重新发现了老城,像玉林社区的改造就是一个经典个案。

成都出了名的文化包容,也成就了这种活力:说唱、街舞在这里都很主流了,酒吧数量之多,位居全国各大城市前列。在成都,对奇装异服的包容度很高,打扮新潮的成都孃孃不时可见。

可以肯定,这种相对宽松自由的气氛为城市带来了活力:如果人人都能想穿什么就穿什么,那不仅是带动相关消费,更重要的是带来一种心理上不受压抑的舒展感。诸多亚文化群体的存在,也不只是容忍多元存在而已,因为在几乎任何一个现代都市,这些亚文化群体都是创意产业的主力,他们的创造力,只有在一个包容的环境底下才能得到充分发挥。

如果你喜欢吃吃喝喝,那成都堪称天堂城市。我这次在成都入住的酒店,给旅客的说明单上,推荐了景点、交通路线,但在关于美食这方面,就只一句话:“成都遍地都是美食。”这里是川菜的大本营,也是联合国教科文组织在亚洲评定的第一个“美食之都”,麻婆豆腐、宫保鸡丁都发源于此。海底捞火锅虽然是从简阳(现在也已划归成都)起家,但在成都才实现了飞跃,这不是偶然的。

老成都常调侃说,成都有“三多”:闲人多、茶馆多、厕所多。茶馆并不只是一个喝茶的地方,而是一个多功能的公共空间:这里费用低廉,对所有人开放,有些外企来这里后也发现,在成都,在茶馆闲聊、打麻将的过程中可以办成很多事,实现“Hi生意的软着陆”。2000年,成都全城有3000家茶馆,但这些年随着城市扩张蜕变和年轻人的涌入,成都据说已有多达8000家咖啡馆。有成都朋友告诉我:“咖啡馆就是现代茶馆,升级的2.0版,但功能上是一致的。”

有位老家贵州的年轻朋友说,他在经历了难熬的疫情管控之后,2022年秋来到成都,一下子就喜欢上了这里,“那种松弛有度的感受完全不同”。但也有人说,其实所谓“悠闲”就是“成都人懒”,“你在玉林路的街边,看到三轮车的车夫盖着草帽,问他要不要走,他说我要午休。他不想挣多少钱,你挣多少我也不眼红,随便你怎样都不在意,这就是成都式的悠闲和包容,所以也谈不上嫉妒和排外。”

成都有句老话:“当了三年讨口子(乞丐),官都不想当了。”那是一种自得其乐的小市民精神,“我能过五块钱的生活,那么五块钱以上和五块钱以下的生活都是差的!”如果觉得上班累,那只要你愿意,还可以投入“另一个成都”——这里有的是丰富的公共文化生活。在这里,生活压力没那么大,也没有人管你非得要干什么,那你的选择自然也就更多。

由于内心自足、不假外求,他们看上去就显得自由自在,甚至没心没肺,不像“新成都人”必须不断努力才能达到或保住自己的生活。有位老家内江的朋友说起这种家庭内部的分裂:“我老公就是成都人,整天无忧无虑,但我就是摆脱不了的焦虑,在这都二十年了,仍然不觉得自己是成都人,我不知道‘成都人’意味着什么。”

五代成都人栾启迪说,在这些生活節奏的感知上面,他感觉本地人和外来者生活在两个世界。他前些年曾先后和两个省内的外地女生相亲,“就发现在很多事情的考虑上很不一样,总觉得她们内心有深深的焦虑感,以及对本地人的不信任感。本来,谈恋爱追求相互理解,但她们就持有一种根深蒂固的偏见,认为你作为本地人是不会理解的。其中一位老家西充的女孩,父母在外打工,自己确实很努力,名校硕士学历,但内心总觉得漂泊、孤独,没有安全感,对家庭也没有联结感,而我是非常强的;在她看来,本地人太清闲了,完全不求上进。