快消品的日子,最近不那么好過,连头部企业也不例外。大区总换了不少,甚至成批换。销售高层整体换掉的情况也不少。

原因无他,增长遇到大难题了。而且以目前的态势,暂时无解。

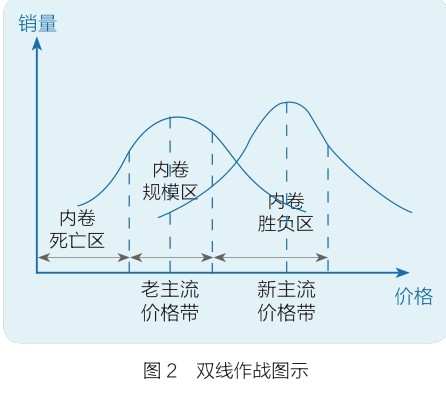

为了增长,各级强力压货。压到临期品大增,压到部分经销商爆仓的程度,已经接近2015—2016年那样大面积换经销商和部分经销商跑路的状态了。

缩量概念的流行,就是目前厂商困难的综合反映。那么,这个困境是什么?

我认为是各个行业都缺乏带动行业进步、打开行业新天花板的换挡大单品。

中国快消品头部企业,很长时间没有推出大单品了。

8年前,换挡大单品解决缩量

2013年,快消品缩量元年。大家认为不正常,期待很快回归正常。

2014年,持续缩量。大家认为还是不正常,对增量仍有期待。

2015年,继续缩量。大家认为缩量正常了,如果不在其他方面努力就不会回归增长。

改革开放40多年来,快消品持续增长,养成了增长惯性。初遇缩量,手足无措。

于是,换人、加压,这是常规操作。换人解决不了问题,换经销商也解决不了问题,因为没有根本性解决措施,换谁都一样;加压的结果,就是经销商爆仓,甚至部分经销商资金链断裂,跑路。

2014年,我提出了“主流换挡”的概念。

为什么提出主流换挡?因为我认为缩量是正常的,而且本身无解,解药在缩量之外。

什么是主流?销量最大的产品叫主流产品。

什么是换挡?就是“换主菜”。一桌大餐,不是换配菜,而是换主菜,把原来最厉害的菜换掉。否则,这桌菜还是不受客人欢迎。

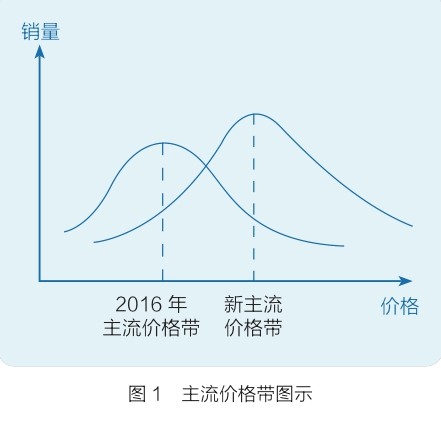

从2016年起,一批曾经埋伏的产品爆发,比如汤达人;一批企业发现大单品苗头,比如莫斯利安、安慕希、纯甄;一些行业开启高端升级之路,如茅台引领的白酒高端化;一些行业迎来了持续的升级,如啤酒价格带从3元一路到5元再到8元,现在增长最快的是10—12元;还有一些行业迎来了整体升级,如瓶装水价格带从1元整体升级为2元。

换挡大单品的面世,打开了行业新天花板,缩量问题解决了。

请注意,这里有两个重要概念:一是换挡,二是大单品。通过冲开行业天花板,解决增长问题。

不是缩量问题解决了,而是新增长模式代替了增量模式,人们似乎忘记了缩量的阴影。

特别是快消品头部企业,特别享受这种有价值的增长模式,而不是过去单纯的数量型增长模式。

缩量的阴影

我认为,经过2016年那次主流换挡成功,中国快消品头部企业已经转型成功,找到了价值增长模式,从数量增长成功转型为价值增长。直到近几年,缩量这个词大流行,我才发现自己天真了。

为什么缩量概念会再次流行?因为2016年那次的换挡产品已经进入生命周期的成熟期,不再发挥增长带动作用,它使问题再次显露出来。

缩量一直存在,只是现在缺乏打开行业天花板的新大单品了。

缩量这个负向词汇的流行,只能说明找不到出路的绝望。特别是最近自媒体上众多专家用经济学解读营销现象,更是说明找不到具体措施时,甩锅给宏观的逻辑取向。更可怕的是,有人认为解决缩量,只有等经济大环境向好。

这只能说明,2016年那次主流换挡,虽然让企业找到了办法,但没有从灵魂深处转变观点。一遇到相似问题,传统思维再次沉渣泛起。

其实,近几年已经有一些新主流价格带大单品推出,而且效果不错。比如,东方树叶、元气森林等,饮料行业也因此成为2023年难得的增长行业;再比如,啤酒行业的燕京的U8、青啤的白啤、华润的喜力等大单品成功推出,在啤酒行业历史累计缩量40%的情况下仍然表现不错。

解决缩量问题,还要回到主流换挡的转型逻辑。从2023年开始我反复提一个概念:新主流价格带大单品。

相比于主流换挡这个概念,新主流价格带大单品这个词更具体,更容易转化为操作逻辑,已经有一批决策层感受到了这个概念的好处。

新主流价格带大单品

新主流价格带大单品,这是两个概念的融合:一个是新主流价格带,另一个是大单品。

2017年,在主流换挡曙光初现时,我写了一篇文章《占领了一个价格带,就占据了一个时代》,首次提出了主流价格带的概念。